Pour avoir un rendu optimal, mettez votre affichage à 100 % (Ctrl + 0).

Page 3

L'imprimerie

Quelles sont les origines de l'imprimerie ? Qui l'a inventée en Europe ? Vous le découvrirez en lisant cet article

Page 5

Le journalisme d'investigation

Vous saurez tout sur le journalisme d'investigation et pourquoi pas, vous découvrir une vocation...

Page 6

Les rotatives

Sur quelles machines les journaux sont-ils imprimés ? Suivez notre enquête.

Page 7

Les paparazzi

Souvent décrié, quels sont les dessous de ce métier ?

Découvrez notre enquête sur le terrain.

Histoire de la presse écrite en France

L’histoire de la presse écrite traite de la naissance puis du développement de supports appelés périodiques destinés à informer et à détendre les publics de façon régulière.

Cette histoire commence réellement au tout début du XVIIe siècle avec l'apparition des premiers périodiques imprimés et est la conséquence directe de la diffusion de la presse typographique et de la baisse du prix du papier. L'augmentation du nombre de titres et des tirages va aller de pair avec la révolution industrielle et l'amélioration du niveau d'éducation. Depuis les années 1990, avec l'apparition de l'édition numérique en ligne, on assiste à une diminution des tirages sous forme papier.

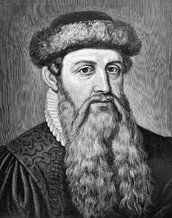

Avant 1600

La plupart des chercheurs accorde à définir la presse écrite sur la base de deux critères : l'utilisation de l'imprimerie (et donc de la presse d'imprimerie, la machine servant à imprimer), grâce à la mise au point de la typographie mobile, vers 1450, par Johannes Gutenberg et, d'autre part, de la périodicité. Ces deux facteurs ne seront réunis pour favoriser la diffusion des nouvelles et de l'information, qu'au tout début du XVIIe siècle.

Durant l'Antiquité, l’information est véhiculée par voie orale, par courrier, ou plus rarement via un mode d'affichage, à travers les zones urbaines pour faire connaître les décisions des gouvernants en matière de justice (lois), de fiscalité (taxes) et de défense (conscription militaire). La maîtrise de la diffusion de l’information est un enjeu important pour asseoir un pouvoir politique : par exemple, l’état romain fait construire des routes et crée un service postal pour transmettre sa correspondance, auquel est associé un service d'information légale et la transmission des Acta Diurna (faits du jour) qui étaient la plupart du temps affichés sur les murs.

Dans l'Italie du Moyen Âge se développe dans les villes le système des avviso, devenu en France l'« avis », publié de façon manuscrite sur des feuilles collées sur les murs ou diffusées à la main. Les avis reflètent des décisions de justice mais également l'opinion de personnes privées sur des faits politiques : cette vox populi fut bien entendu censurée. Le développement de l'imprimerie dans la deuxième moitié du XVe siècle favorise l'apparition du libelle, feuille pliée en quatre et de caractère souvent diffamatoire, du placard et de l'almanach. En France, à la suite de l'Affaire des placards, le roi François 1er signe le 13 novembre 1539 un édit qui lui octroie le monopole de l'affichage et en « interdit l'arrachage sous peine de punition corporelle ».

Toutefois, le développement de la presse écrite est ralenti par l'analphabétisme (suppléé par le crieur public) et le coût prohibitif de l'impression.

Naissance de la presse en France

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, titré Relation (titre complet : Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien), fut lancé à Strasbourg en décembre 1605 par Johann Carolus.

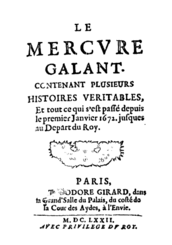

Frontispice de l'édition de 1611 du Mercure François, ancêtre de la presse française édité en France par Jean et Étienne Richer dès 1610.

Conscient du pouvoir que représente la diffusion des écrits, la royauté a toujours veillé à exercer un contrôle rigoureux. Le roi de France Louis XI crée une Poste royale en 1462. Auparavant, les nouvelles circulaient grâce à des manuscrits, ou à des feuilles imprimées occasionnelles. Les premières répondaient à un besoin croissant d'information des banquiers et des marchands italiens et allemands, tandis que les secondes permettaient aux imprimeurs d'étendre leur marché au-delà de celui du livre et de répondre à une attente grandissante des lecteurs. Ces feuilles volantes restaient occasionnelles, même si parfois elles formaient des séries numérotées.

Sous l'Ancien Régime, faire paraître un journal impliquait avoir obtenu un privilège et une autorisation préalable. C'était le cas notamment du premier grand périodique français, La Gazette : son rédacteur, Théophraste Renaudot, avait obtenu dès 1631 un privilège royal l'autorisant à publier, grâce à l'intervention du cardinal de Richelieu.

Au cours du XVIe siècle, des publications de nouvelles commencèrent à voir le jour, sous forme d'occasionnels relatant des batailles, la visite d'un important personnage, ou de « canards », faits-divers plus ou moins arrangés destinés à effrayer un peu le bon peuple. Ces brochures mettent en scène de mauvais catholiques : magiciens, usuriers, etc, qui périssent, souvent punis par le diable. Au siècle suivant, diverses séries de publications plus ou moins régulières, hebdomadaires ou bimensuelles, apparurent, colportées par les courriers postaux qui quittaient les grandes villes une fois par semaine. Elles naissent dans les villes allemandes, dans les Pays-Bas autrichiens et dans les Provinces-Unies et passent ensuite en Angleterre, en France, en Italie et dans le reste de l'Europe. Elles contenaient en général des informations concernant la politique extérieure et les guerres, laissant la politique intérieure de côté, ce qui s'explique par le très grand contrôle que le pouvoir s'efforça d'exercer dès le départ sur la presse.

Par ailleurs, ces périodiques ne firent pas disparaître les écrits non-périodiques ou les manuscrits : ceux-ci se développèrent au contraire durant le XVIIe et XVIIIe siècles. Il faudra même attendre la fin du XIXe siècle avec la naissance de la presse à bon marché pour voir disparaître une littérature populaire de colportage bien vivante.

Le développement progressif de la presse écrite doit être située dans son contexte : « Une série de facteurs politiques, économiques et intellectuels conjuguèrent leurs effets pour accroître notablement la soif de nouvelles en Occident. La Renaissance, puis la Réforme multiplièrent les curiosités. Les grandes découvertes élargirent l'horizon européen. Les progrès des échanges bancaires et commerciaux entraînaient un développement parallèle des échanges d'information. Les grands conflits qui déchirent l'Occident au XVIe siècle nourrissaient des courants et des besoins d'information. »

Le Journaliste

(Copié de Wikipedia)

Publication assistée par ordinateur (PAO)

La publication assistée par ordinateur, communément abrégée PAO, consiste à préparer des documents destinés à l'impression à l'aide d'un ordinateur en lieu et place des procédés historiques de la typographie et de la photocomposition.

La publication assistée par ordinateur se fait à l'aide de logiciels spécialisés, appelés logiciels de mise en page ou logiciels de PAO, semblables à des logiciels de traitement de texte ordinaires, mais où un accent particulier a été mis sur la disposition des textes et des images sur une page. Le document à imprimer est affiché à l'écran de l'ordinateur exactement tel qu'il sera sur le papier (WYSIWYG), avec la possibilité de changer la typographie et de voir immédiatement le résultat. De tels logiciels existent depuis 1985.

Les logiciels utilisés en publication assistée par ordinateur permettent généralement le traitement de texte, la mise en page, l'illustration, la retouche d'images numériques et la manipulation des polices de caractères. La publication assistée par ordinateur a connu un tournant avec l'arrivée des ordinateurs Macintosh en 1984. Alors qu'auparavant la présentation des textes sur le papier était déterminée par l'ajout à l'aveugle de marques typographiques destinée aux téléscripteurs, avec l'arrivée des interfaces graphiques, l'ouvrage est alors affiché à l'écran de l'ordinateur exactement tel qu'il sera sur le papier (WYSIWYG what you see is what you get), avec la possibilité de changer la typographie (style et police de caractère) et de voir immédiatement le résultat.

Les fonctions typiques des logiciels de traitement de texte sont la possibilité de choisir la police d'écriture, de créer des titres, de créer des en-têtes et des pieds de page, de justifier les textes, de numéroter automatiquement les pages, de permettre de manipuler les marges et d'ajouter des tabulateurs. Il est également apprécié que le logiciel permette d'ajouter des photos, des clipart, des formes géométriques ou des symboles, de créer automatiquement une table des matières, de vérifier l'orthographe et la grammaire. Les fonctions typiques des logiciels de publication sont la possibilité de numéroter automatiquement les pages, de générer des en-têtes, des pieds de page, un sommaire et une table des matières. Il est également apprécié que le logiciel traite de manière différente les pages paires et impaires, ainsi que la première page, qu'il facilite la manipulation de grandes quantités de textes et d'images.

Les logiciels souvent utilisés dans ce domaine sont Adobe InDesign, QuarkXPress, Apple Pages, Corel Draw, Corel Photo-Paint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Publisher, Microsoft Word. PageMaker, lancé en 1985, a été un des premiers logiciels de publication assistée par ordinateur. Un nouveau logiciel Hyphen, lancé en 2017 sous windows 10, semble vouloir démocratiser la publication professionnelle et la rendre abordable à tous en offrant, pour un prix modique, une mise en page automatique à partir de texte balisé et d'importantes possibilités graphiques.

Le Journaliste

(source Wikipedia)

L'imprimerie

L'imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité, sur support matériel, d'écrits et d'illustrations, cela afin d'en permettre une distribution de masse.

En Europe, à partir de 1450, Johannes Gensfleisch, plus connu sous le nom de Gutenberg, travaille à mettre au point le procédé de l'impression. Financé par Johann Fust, il devra lui abandonner son invention en 1455, lorsqu'il sera incapable de lui rembourser son prêt. À cette date, Gutenberg a mis au point un procédé qui fait usage de caractères mobiles en métal, donnant ainsi naissance à la typographie moderne, qui se distingue des procédés orientaux par la rationalisation et l'harmonisation des diverses techniques. Il introduit la presse à imprimer, inconnue des Orientaux, qui permet une impression uniforme et rapide.

Pour la fonte des caractères mobiles dans un moule, il met au point le plomb typographique, un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine qui restera en usage jusqu'au XXe siècle. Il travaille aussi à la composition de l'encre typographique, une encre servant à l'impression, qu'il rend plus épaisse et mieux adaptée à la presse que l'encre de Chine, utilisée jusqu'alors en Extrême-Orient et au Moyen-Orient. Lorem ipsum. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Le premier livre européen imprimé avec des caractères mobiles est la grammaire latine de Donatus, en 1451, par Gutenberg. La première édition latine de la Bible est celle dite de la « Bible à quarante-deux lignes » en 1453, aussi par Gutenberg. Victor Hugo élabore à son sujet une des premières analyses médiatiques de l'histoire, avec le chapitre « Ceci tuera cela », dans son roman, Notre-Dame de Paris. Des presses s'installent rapidement dans les grandes villes d'Europe : Cologne (1464), Bâle (1466), Rome (1467), Venise (1469), Paris (1470), Lyon (1473), Bruges (1474), Genève (1478), Londres (1480), Anvers (1481) et des centaines d'autres. En 1500, on comptait plus de 200 ateliers d'imprimerie dans la seule Allemagne. Les historiens estiment qu'il s'est imprimé vingt millions de livres en Europe dans les cinquante premières années qui ont suivi l'invention de Gutenberg, alors que la population était alors d'environ cent millions d'habitants. Les incunables et les incunables xylographiques sont les livres du début de l'ère Gutenberg, édités entre 1450 et 1500.

Le Journaliste

(Extrait de Wikipedia)

Les pigistes

Un pigiste est un journaliste rémunéré à la tâche (par exemple au nombre de caractères ou de pages pour un rédacteur, à la durée dans l'audiovisuel)

Le statut de pigiste a pour intérêt de permettre de collaborer à un ou plusieurs médias. En France, ses droits sont définis par la loi Cressard, obtenue en 1974 par le lobbying des syndicats de journalistes et qui accorde aux pigistes les mêmes droits qu'aux journalistes mensualisés.

En France, le pigiste est un salarié en contrat à durée indéterminée. Dans la plupart des pays au monde, le journaliste ne bénéficie pas du statut de salarié mais du statut de travailleur indépendant. À ce titre, il ne bénéficie d'aucun des droits ou avantages sociaux garantis aux salariés. Au Canada, il est un « travailleur autonome » c'est-à-dire quelqu'un qui est payé à l'acte.

Le journaliste

Source Wikipedia

Le graphiste publicitaire

Le graphiste publicitaire conçoit et réalise des visuels pour transmettre un message dans tous les domaines de la vie économique.

Concepteur et réalisateur, son champ d'activité s'étend à tous les moyens d'expression dans ce domaine : information, documentation, symbolisation. Plasticien de la communication, son œuvre est perceptible au plus grand nombre parce qu'elle véhicule les idées et les événements en se faisant signe et image, volume et espace, lumière et mouvement.

Son domaine de création au fil des ans est de plus en plus vaste ; de la conception visuelle du document imprimé, il s'étend de l'organisation de certains volumes et espaces de notre vie quotidienne.

Exemple d'intertitre

Le graphiste exerce son activité, en premier lieu dans trois secteurs : l'édition, la publicité et la presse. Et il s'insère en outre dans l'urbanisme, l'image animée, l'infographie, le textile, l'image de firme, etc. Ses créations deviennent à l'égal des arts plastiques, des œuvres faisant partie du patrimoine culturel.

Le graphiste est généralement issu des grandes écoles d'art comme les beaux-arts, les arts décoratifs et arts appliqués agréés par l'État.

Deuxième intertitre

Les principales réalisations du graphiste sont reproduites sous les formes les plus diverses : affiches, présentoirs, tableau de vitrine (PLV), couverture de livre, pochette de disque, illustration d'un texte scientifique ou littéraire, bande dessinée, dessins animés, caricatures, dessin humoristique, image de marque, logotype, tête de lettre, étiquette, conditionnement, emballage, charte graphique, publicité par l'objet, annonce alliant le dessin à la recherche graphique, caractères typographiques, calligraphie, signalétique, pictogramme, dessin symbolisant une activité ou un service, timbre-poste, diptyque philatélique, jeu de cartes ou de société, composition et conception de mise en page artistique originale de catalogue, dépliant, brochure ou plaquette, livre notice, programme, encart, magazine, revue périodique, composition abstraite ou figurative, murs peints, panneaux décoratifs, body-painting, tatouage, générique, spot télé, audiovisuel, télématique et design industriel. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Le journaliste

Les différentes facettes du métier de journaliste

Un journaliste est une personne qui recueille, écrit ou distribue des informations. L'activité d'un journaliste est le journalisme.

Le travail du journaliste consiste principalement à recueillir des informations puis écrire des articles ou publier des reportages (écrits, audio, photo ou vidéo), en consultant les dépêches des agences de presse et la documentation de son entreprise, en interrogeant des spécialistes ou des témoins, à qui il garantit la protection des sources d'information des journalistes.

On utilise le terme de reporter quand il se déplace sur le terrain, de chroniqueur ou de rubricard quand ses articles sont spécialisés dans un domaine particulier et même de critique pour certains d'entre eux : littéraire, dramatique, cinéma, musical, d'art, gastronomique. Il est éditorialiste ou billettiste, s'il doit mettre en avant une opinion, le plus souvent celle de son entreprise. Lorsque le journaliste effectue des enquêtes longues et approfondies sur des sujets difficiles, il est journaliste d'investigation.

Les secrétaires de rédaction, qui assurent un travail d'édition en relisant et réécrivant au besoin les articles, ont aussi le statut de journaliste professionnel, tout comme leur pendant dans l'audiovisuel, les chefs d'édition, ainsi que les présentateurs, photographes de presse, dessinateurs, iconographes, journalistes reporters d'image (« JRI ») et documentalistes de presse.

Les déclinaisons

La profession se décline ainsi sous de nombreuses facettes : billettiste, critique littéraire, correspondant, correspondant de guerre, dessinateur de presse, éditorialiste, feuilletoniste, fixeur, journaliste reporter d'images, présentateur de journal, photojournaliste, rédacteur en chef, reporter, secrétaire de rédaction. Les articles L7111-3 à L7111-5 du Code du travail précisent qu'est « journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Ces publications peuvent être électroniques. Tout journaliste professionnel est couvert par la Convention collective nationale de travail des journalistes. Pour Rémy Rieffel, cette définition est assez floue, et même tautologique, et souligne que les limites de cette profession sont floues depuis son origine. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum.

Presse people

La presse people, presse à scandale ou presse à sensation, est une catégorie de publications traitant de l'actualité et de la vie privée des personnes publiques et des célébrités, essentiellement au moyen de reportages photographiques accompagnés de titres accrocheurs et de textes succincts. Une partie de ces photos est fournie par des paparazzi. On parle parfois de tabloïd par analogie au format du papier, ces journaux étant généralement imprimés dans ce format réduit (41 × 29 cm).

La presse people est principalement composée de magazines hebdomadaires, comme c'est le cas en France. Dans les pays anglo-saxons, la presse quotidienne populaire, dite tabloid, est souvent associée à la presse people.

Depuis la fin des années 1990, le phénomène a pris de l'ampleur, au point qu'on parle d'une « peopolisation » des autres catégories de la presse. En France, les magazines de la presse de télévision, mais aussi certains quotidiens d'information générale (Le Parisien, France-Soir, Metro, 20 minutes), accordent de plus en plus de place à l'actualité des célébrités.

Le Pigiste

Source Wikipedia

Fait divers

Le fait divers, orthographié aussi fait-divers (événements appelés également les chiens écrasés en argot), est, en journalisme, un type d'événement qui n'est classable dans aucune des rubriques qui composent habituellement un média d'actualité (international, national, politique, économie, etc.). Par conséquent, les faits divers sont regroupés au sein d'une même rubrique, malgré l'absence de lien qui les unisse. Il s'agit généralement d'événements tragiques, tels que les crimes, les accidents, les larcins énonçables en trois lignes.

En France, la part des faits divers dans le traitement médiatique est en sensible hausse depuis les années 2000. Une enquête de l'Institut National de l'Audiovisuel fait état d'une augmentation de 73 % des faits divers dans les journaux de télévisés en l'espace de 10 ans. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Le Journaliste

Source Wikipedia

Le chemin de fer

Le chemin de fer est, dans l'édition, la représentation d'un ouvrage, page par page et dans sa totalité.

Ce terme s'utilise également dans la presse écrite pour désigner une telle représentation d'un journal ou d'un magazine sur les murs ou le sol de la salle de maquette afin que toute l'équipe de rédaction puisse se représenter la dynamique visuelle du magazine.

Il est utilisé dans les livres comportant des illustrations, afin de déterminer leurs emplacements pour la temporalisation de la narration et l'aspect graphique de ces images, dans les doubles pages par exemple. Cela permet également de déterminer le nombre d'illustrations afin d'aider à l'estimation du temps qu'il faudra pour en créer la totalité. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Le Journaliste

Source Wikipedia

Le journalisme d'investigation

Il se caractérise par la durée de travail sur un même sujet et par des recherches approfondies.

En consultant plusieurs sources et en interrogeant plusieurs spécialistes du sujet ou témoins des événements, le journaliste d'investigation peut trier plus efficacement les informations et découvrir des faits inédits. Sa connaissance des faits tiendra donc mieux compte de la réalité et son analyse sera ainsi de meilleure qualité. La définition du journalisme d'investigation, selon la déontologie du journalisme, implique également une indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques ou économiques, et une profondeur d'analyse qui résiste à la tentation de l'audimat ou à la course à l'exclusivité.

Le journalisme d'enquête vise à révéler des informations cachées en les recoupant et les vérifiant, au moyen d'enquêtes parfois longues et minutieuses, garanties par le respect de la déontologie du journalisme et de la protection des sources d'information des journalistes, quelle que soit la ligne éditoriale des médias qui le pratiquent.

Les pays anglo-saxons ont longtemps eu une longueur d'avance dans le domaine, grâce au développement de journaux populaires d'information par Edward Willis Scripps dans le nord des États-Unis, résultant dans la création de l'Empire de presse Scripps-Howard et d'une agence de presse indépendante car coopérative, l'Associated Press. En Allemagne, le journalisme d'enquête a eu du succès grâce à la pratique de l'hebdomadaire Der Spiegel.

En France, Le Canard enchaîné, a été rejoint par des journaux comme Bakchich et Mediapart. Certaines "lettres confidentielles" ont également développé un pôle d'investigation important sur les coulisses du pouvoir et sur le monde des dirigeants d'entreprise, tels La Lettre A et Entourages. Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Le Pigiste

Les rotatives

Le terme rotative, désigne en imprimerie, une presse typographique ou offset servant à imprimer en continu, en noir ou en couleur, un rouleau de papier appelé bobine

Le principe de la rotative réside dans le remplacement de la platine, partie plane qui dans une presse traditionnelle exerçait la pression nécessaire pour imprimer le papier, par un cylindre, qui permet une pression bien plus importante. Les presses à cylindre ont en premier bénéficié de la mécanisation (entraînement par la vapeur, puis l'électricité). Le passage à la rotative a été fait en remplaçant la forme typographique plane par une forme courbe, adaptée à un cylindre, qui effectue une rotation constante, alors que la forme traditionnelle devait effectuer des va-et-vient, sources de lenteur et de vibrations. Ceci permit, progressivement, d'imprimer une bande de papier continue à partir d'une bobine, au lieu d'une alimentation feuille par feuille. Le papier est plié et coupé automatiquement en sortie.

À l'origine utilisant la typographie, les rotatives utilisent depuis les années 1970 le système d'impression dit offset, qui a remplacé sans les supplanter l'héliogravure et la flexographie. La plupart des machines peuvent former et plier les cahiers, les massicoter, les relier, faire des découpes ou apposer certaines finitions sur le papier. Elles sont généralement destinées à de grands tirages (de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d'exemplaires), contrairement aux machines dites « à feuilles » qui sont aussi à cylindres rotatifs.

Le Journaliste

Source Wikipedia

L'éditeur

L'éditeur est un « professionnel de la chose éditoriale, celui qui possède un savoir et des compétences spécifiques, le savoir éditer ».

Le terme éditeur peut désigner, en français, aussi bien une personne morale (il s'agit alors d'une maison d'édition) qu'une personne physique (il peut alors s'agir du directeur de collection, du directeur littéraire, ou d'autres personnes travaillant dans cette maison).

L'éditeur agit comme le médiateur, l'intermédiaire essentiel, entre le lecteur et l'auteur, entre le public et l'écrivain. Ambassadeur culturel et intellectuel, homme de lettres et entrepreneur, l'éditeur porte la « double responsabilité matérielle et morale d'une œuvre ». Sa contre-signature (sa caution) est à la fois économique et idéologique (symbolique).

Le Journaliste

Source Wikipedia

Les secrétaires de rédaction

Un secrétaire de rédaction 1 est, dans la presse écrite, un journaliste dont la fonction est de travailler à la lisibilité des textes qui vont être publiés.

Le terme de « secrétaire » s’emploie ici dans son sens ancien qui désigne une personne employée dans un bureau et chargée de l’organisation. À la différence des journalistes de terrain (qu’on appelle couramment des rédacteurs, mais qu’il serait préférable dans ce contexte d’appeler des enquêteurs — car le secrétaire de rédaction est lui-même un rédacteur — sa mission ne consiste pas à récolter l’information et à la rédiger sous forme d’un article, mais à la rendre lisible, compréhensible, attrayante, complète et à lui donner l’importance qu’elle mérite.

Par ailleurs, le secrétaire de rédaction, comme tout journaliste, est responsable de la validité de l’information diffusée, et est couramment amené à en vérifier l’exactitude dès qu’il craint que ce travail n’ait pas été fait de façon suffisamment pertinente ou complète par les rédacteurs des articles (qui en sont les premiers responsables). Le secrétaire de rédaction peut être amené à prendre des décisions en matière de mise en page et de choix de l’iconographie (photos, schémas, dessins), même si l’évolution actuelle du métier tend à lui faire perdre ce rôle au profit d’autres journalistes spécialisés (iconographes, direction artistique).

Le secrétaire de rédaction veille à la qualité de la rédaction de l’article et est à ce titre couramment amené à corriger les fautes d’orthographe, de style et de grammaire, mais ce n’est pas l’aspect principal de son métier. Il peut aussi être amené à changer la formulation d’une phrase ou à réordonner les paragraphes du texte pour des raisons de mise en page que le rédacteur de l’article ne pouvait pas connaître (par exemple, pour éviter une disposition disgracieuse des lignes sur la page). C’est lui aussi qui se charge de couper les articles trop longs pour tenir dans l’espace qui a été défini – voire de les rallonger pour les raisons inverses – et éventuellement d’extraire des éléments de l’article pour les transformer en encadré. Il doit aussi réagir rapidement aux évolutions du « chemin de fer » (le tableau qui détaille l’emplacement des pages) et aux implantations de publicité, et adapter sa page en fonction de toutes sortes de modifications.

Le travail du secrétaire de rédaction se déroule essentiellement entre le moment où le rédacteur rend le premier jet de son article et celui où ce texte retravaillé est transmis au maquettiste, et entre le moment où la page est grossièrement maquettée et celui où elle est transmise au fabricant, parfaitement calée à la ligne et même au signe près. C’est également un secrétaire de rédaction qui relit et valide définitivement la page supposée achevée avant de signer le « bon à tirer » qui va déclencher l’impression du journal. En tant que dernier journaliste à intervenir sur le journal, le secrétaire de rédaction assume une lourde responsabilité : c’est par exemple lui qui essuiera les reproches de la direction si un titre ou une photo ne correspond pas à un article, ou si une légende photo contient le nom d’une autre personnalité que celle qui est représentée.

Le Journaliste

Source Wikipedia

Le reporteur

Un reporteur est un journaliste dont le métier consiste à collecter et rapporter des informations sur un événement ou un sujet d'une certaine actualité, en se déplaçant le plus souvent sur les lieux mêmes de ces faits significatifs.

Il est possible de distinguer :

- le reporteur est un journaliste qui se rend sur le terrain pour faire une enquête et écrire ou produire un reportage. Dans la presse écrite, plusieurs reporters peuvent collaborer à une même enquête ; ce document peut éventuellement être rédigé par un autre journaliste ;

- le grand reporteur, titre honorifique et statut administratif utilisé dans les entreprises de presse et les médias français suggérant notamment une certaine ancienneté dans le métier ou une certaine notoriété. Journaliste produisant le plus souvent des reportages ou enquêtes de caractère personnel sur des sujets pouvant dépasser le cadre de l’actualité immédiate mais pouvant aussi s’y rapporter. Cette désignation ne concerne pas strictement les reporters sur le terrain, mais également des journalistes spécialisés ;

-le journaliste reporteur d'images, ou « JRI », qui cumule les fonctions de reporter et de caméraman. Il est chargé de ramener des images vidéos ;

-le correspondant de presse, qui s'occupe de rendre compte de l'actualité d'une zone géographique précise ;

-le reporteur de guerre, spécialisé dans la couverture des conflits armés.

Le reporteur est un journaliste de terrain. Il recueille sur place des informations et, selon le cas, les met en forme lui-même ou transmet le résultat de son travail à ses collègues ou confrères - journalistes dits de bureau - qui élaborent le document qui sera diffusé, texte ou reportage cinématographique. En français, le terme est utilisé pour la première fois par Stendhal en 1829.

Un reportage est, à l'origine, un article d'information sur un sujet donné, généralement agrémenté de photographies prises sur le terrain. Selon le type de média, le reportage peut aussi être radiophonique ou télévisé. Le reportage n'a pas pour objectif de rendre compte d'une situation globale mais se borne à illustrer un événement ponctuel en respectant une unité de lieu, de temps ou de problématique et ainsi malgré les conditions.

Au cours d'un reportage, le reporteur recueille les faits, les observations des témoins, recoupe ses sources et fait le point sur une problématique. La caractéristique première d'un reportage est l'ambiance dont va rendre compte le journaliste. Les descriptions, les atmosphères et les sensations subjectives du reporteur ou de ses témoins ont pour vocation d'illustrer un phénomène et d'en rendre compte autrement que par l'analyse des faits.

Le Journaliste

Source Wikipedia

Paparazzi

Les paparazzis sont des photographes de presse qui ont pour domaine de prédilection la vie privée des célébrités pour la presse people

Leur objectif est de faire des photos indiscrètes de peoples (des paparazzades) qui soient des scoops publiés à la une. Le mot provient du film de Federico Fellini La dolce vita (1960) dans lequel le héros, Marcello, interprété par Marcello Mastroianni, est souvent accompagné d'un jeune photographe du nom de Coriolano Paparazzo. « Paparazzi » est le pluriel de paparazzo en italien. Le réalisateur contracte ainsi les mots « papatacci » (petits moustiques de la plaine du Pô) et « razzi » (éclairs du flash).

En France, les lois de protection de la vie privée promulguées sous la présidence de Georges Pompidou en 1972 permettent aux avocats de suspendre la parution d'un journal par simple référé, si la personne prise en photo en a connaissance. Cela a conduit les photographes français à développer des techniques pour prendre des photos discrètement et loin. Ces lois sont uniques au monde ; aux États-Unis, une personnalité qui s'en prend à un photographe peut se retrouver au tribunal. Les années 1990-2000 ont beaucoup participé à changer le métier, notamment avec l'apparition de publications comme Voici, Public et Closer, rompant avec la connivence des années Paris Match, puis des sites Internet et des smartphones permettant à n'importe qui de publier des photographies de stars, contribuant à faire chuter le prix des clichés.

Les paparazzis rivalisent généralement d'astuces et d'audace pour parvenir à obtenir quelques clichés d'une personnalité. Ils utilisent des boîtiers photographiques haut de gamme associés aux super-téléobjectifs. Ce matériel leur permet de prendre des photos de bonne qualité à grande distance.

Le Journaliste

Source Wikipedia